면접관이 진짜 듣고 싶어 하는 "태도"

내가 놓쳤던 것은 명확했다.

면접은 내가 가진 지식을 사전처럼 나열하는 자리가 아니었다.

나의 부족함을 감추기 위해 변명을 늘어놓는 자리도 아니었다.

또한 배경 설명을 구구절절 읊는 자리는 더더욱 아니었다.

상대방이 듣고 싶은 말을 했어야 했다.

아부나 아양을 떨라는 것이 아니다. 면접관을 "갑"으로, 나를 "을"로 낮추라는 뜻도 아니다.

그들의 생각을 읽으라는 것도 아니었다. 상대방이 듣고 싶은 말에 대한 태도를 갖췄어야 했다.

퀴즈쇼가 아닌 "이야기"를 나누는 법

이력서 몇장, 길어야 2시간 남짓. 이 시간 동안 한 사람의 모든 이력을 물어보고 판단하기는 어렵다.

고르고 골라, 몇번을 정제하여 올린 이력서. 그렇기에 지원자는 "출제자"였고.

정해진 시험 범위 안에서 출제 의도를 검증하는 면접관은 까다로운 "감수위원"이었다.

이력서가 통과 되었다는 것은, 나와 이야기를 해보겠다는 선택을 한 것이다.

여기서 핵심은 퀴즈쇼나 발표가 아니라 "이야기"다.

"왜 이런 선택을 했나요?" "왜 그렇게 해결했나요? 다른 선택은 없었나요?" 질문의 향연이 시작된다.

단순한 지식이 아니다. 습득했던 지식을 베이스로, 그 경험 사이에 대한 선택들이다.

그들과 나의 경험, 지식 그리고 선택과 호기심으로 함께 이야기를 풀어내는 것이다.

나는 정리된 답변을 통해, 이야기를 주고 받으며 함께 고민을 풀어나가는 그러한 대화를 했어야 했다.

그들은 이 시간 동안 "이 사람과 함께 일할 수 있는가?"를 확인하고 싶었을 것이다.

나 또한 "이 사람들과 함께 일할 수 있을까?"를 확인할 수 있는 시간이어야 했다.

앞으로 마주할 문제들을 함께 해결해 나갈 수 있는 동료인지 볼 수 있어야했다.

"이 사람과 회의실에서 화이트보드를 펴놓고 치열하게 토론하면 재밌을까?"

"서로 의견을 교류하며 우리가 가진 문제를 같이 해결할 수 있을까?"

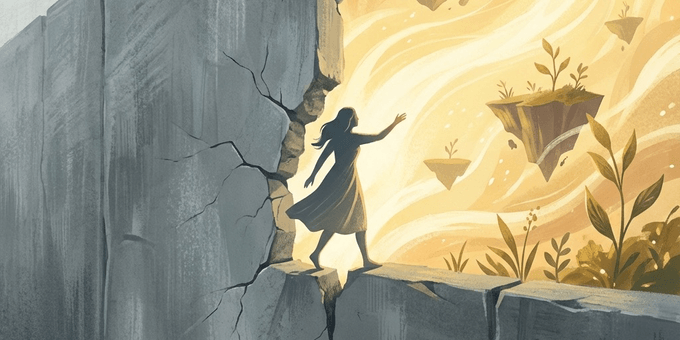

내가 만든 안전지대, 성장을 가두는 감옥

돌이켜보면, 나는 그 대화의 장에 참여하는 대신 방어 기제를 작동시키기에 급급했던 것 같다.

환경을 탓하며 변명하기 바빴고, 그럼에도 이런 지식들을 알고 있다고 정답만을 내뱉으려했다.

"이건 내 탓이 아니야", "원래 시스템이 그랬어", "어쩔 수 없는 상황이었어."

면접 뿐만 아니라, 과거를 돌이켜본 내가 그랬다.

회사가 투자하지 않는 환경을 탓하며, 도전하지 않았다.

그렇게 핑계를 대며 만든 안전지대는, 결국 나 자신의 성장을 가두는 감옥이 되었다. 방어적인 태도로 일관하며 나는 더 이상 치열하게 고민하지 않게 되었고, 스스로 문제를 정의하고 더 나은 답을 찾는 즐거움을 잃어버렸다.

어디든 완벽한 환경은 없다. 밖에서 보기에 완벽해 보이는 조직이라도 내부에는 문제와 불만이 존재한다. 그들도 그것을 알고 있다. 그렇기에 그들은 묻고 싶었을 것이다.

"그런 불완전한 환경 속에서, 당신은 무엇을 시도했고 어떤 책임을 져보았나요?"

나는 내 옆자리에 들어올 동료에게는 그런 주도적인 태도를 기대하면서, 정작 나 자신은 무엇을 하고 있었던 것일까.

갈 길이 멀다. 하지만 이제 명확하다.

상처받고, 부딪히고, 깨지더라도 시도해야한다.

방어 뒤에 숨어 성장을 멈춘 기술자가 되기보다. 문제를 정의하고, 고민하고 책임지는 동료가 되어야 한다.

어디서든 떳떳하고 당당하게, 최선을 다해 후회 없는 내가 되겠다.